«Фигуры истории» – последняя работа Рансьера,

который ввёл в оборот понятие политики

эстетики с намерением представить политическое как форму искусства.

Эстетика здесь не просто «предмет изучения»; напротив, она открывает дорогу

новым этическим возможностям – через работу воображения заново сформулировать

идеи демократии, общества и политического освобождения. В Фигурах Истории Рансьер предлагает нечто большее, чем доступное

введение во взаимосвязь между эстетикой и различными режимами власти, раскрывает

формы эстетики как интегрального способа мыслить о нас самих как народе; он

детально структурирует современную историю искусства, чтобы вступить в борьбу

за освобождение молчащих и невидимых под гнетом символического рабства.

Если есть

нечто видимое, скрытое под поверхностью невидимого, то нужен не электрический разряд чтобы

оживить, спасти это от не-бытия, а словесная инсценировка, возможность диалога

между голосом, которым слова произносятся, и безмолвием образов, показывающих

отсутствие того, что говорят слова.

Англо-американский

интерес к Рансьеру явно нарастает: множатся переводы его работ и одновременно

расширяется влияние в широком спектре академических дисциплин. Это напрямую

сталкивает его с двумя выдающимися современниками: Джоржио Агамбеном и Аленом

Бадью. Рансьер сам говорит о различиях с Бадью, особенно это касается споров об

эстетике и вопросов связанных с истиной, всеобщностью и идеей об обществе

которое грядет. Если их общее студенчество под опекой Луи Альтюссера часто

становится поводом для дискуссий, то их родство/враждебность в отношении Жиля

Делеза как раз и маркирует глубину их расхождения. К примеру, Бадью в отличие

от Рансьера в основном не принимает интеллектуальное наследие Делеза (в

частности, что касается идеи «события», которое Бадью делает универсальным

через понятие верности истине, включая истину искусства). Для Рансьера Делез

фактически остается действующим мыслителем в плане его продолжающихся

размышлений о политической функции искусства через т.н. «распределение чувственного»:

эстетика для Рансьера есть нечто причастное сфере пространства и времени,

включая то, что полагается свойственным мышлению; также важен вклад Делеза в

понятие фигуративности, попавшей в заглавие этой работы.

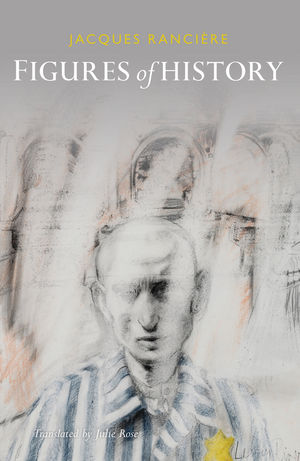

Фигуры

у Рансьера воплощают трагедии современности. На обложку вынесена художественная работа

Ларри Риверса Erasing the Past II:

Искусная

подчистка изображения уцелевшей жертвы холокоста (вызывая слишком очевидную

параллель с обложками книг Примо Леви Если это

человек и Перемирие)

вызывает

неприятие Рансьера - почему мы должны подходить ко всем изображениям

исторических событий со скептицизмом – задаваясь вопросами: что увековечивается,

что показывается, что постепенно забывается? История, он утверждает, должна

продумываться заново через обращение к скрытым следам. На самом деле Рансьер не

проводит эту особую работу в рамках текста, кратко комментируя портреты Примо

Леви в доказательство утверждения что «история остаётся незавершенной пока не

превратилась в повести». Тем не менее он обращается к ряду эффектных примеров

Гойи, Отто Дикса до Клода Ланцмана и Зорана Музича, чтобы привлечь особое

внимание к жертвам сил истории. Это позволяет объяснить как «фигуры»

одновременно репрезентируют очевидную

политизацию истины истории и приводят к фигуративному сдвигу, окрывающему путь

для новых интерпретаций и более сложных нарративов, касающихся исторического

насилия.

Каждая

война производит своих жертв. Хотя они

часто измеряются в терминах грубой шкалы учета зверств, когда сообщества

пытаются придать статистический смысл поддающимся счету масштабам уничтожения

(число отдельных смертей, экономические потери от разрушения инфраструктуры), но

часто менее ощутимые и не столь непосредственные жертвы приводят к более пагубным

и длительным последствиям. В частности, именно это проявляется, когда имеем

дело с интеллектуальными потерями от войны. То и дело редукционистский подход к

исследованию «причин» и «долгосрочных решений» в массе реальных фактов войны

имеет тенденцию к изъятию из поля зрения критической оптики таких вопросов

исследования как готовность оправдания массовых убийств и участия в актах

наиболее отвратительной бесчеловечности, безотносительно политических или

идеологических символов. Поэтому действительное обсуждение сохраняющейся

способности относить целые народы к отбросам замалчивается, а вместо этого

имеем маргинализацию и демонизацию таких политических категорий, которые могли

бы помочь разорвать цикл насилия и обуздать жестокость.

Вглядываясь

в ужасы Второй Мировой войны можно заметить три существенные потери

интеллектуального рода:

(1) политика страсти (широко именуемая ныне как «аффект»), где этот когда-то эмансипаторный концепт,

теоретизированный Спинозой и другими, был отодвинут в сторону как опасный

(наиболее очевидным образом в контексте Нацизма, манипуляции и подавления

масс, как это представил Вильгельм Райх

в своём ключевом тексте Массовая

психология фашизма), захваченный затем маркетологами и ПР-консультантами и дополненный

арсеналом музыкальной эйфории (от сценически выстроенной театральности Съездов

Национальной Партии, демонстрирующих потоки эмоционально заряженного

патриотизма до восхваления убийств, как в случае Осамы бен Ладена, когда

ядовитые шоу на улицах Манхэттэна сопровождались масс-медиальной оркестровкой);

(2) политика

атмосферы, в которой способность

мыслить о реальной манипуляции активным обитаемым пространством превратилась,

еще до наступления энвиронментализма, в исключительную привилегию милитаристских стратегов, которые давно

оценили важность «климатического кондиционирования»;

(3) политика

эстетики, где методично

оркестрованное разделение между искусством и политикой предполагает

эстетическое поле опасным в понятиях символического декаданса. Это было

особенно верно в контексте видимых регалий власти, связывающих фашистскую церемониальность

с фетишистскими и садистскими формами поведения. Такие злоупотребления властной

силы наиболее шокирующим образом представлены Паоло Пазолини в его «Сало», а

также в расовых и гендерных стереотипах. Упрощенно представляемая эстетика

ничего не может сказать о «серьезном деле политики», как она выглядит в сферах действующей власти – и это в то самое

время, когда наши общества становятся «образно мыслящими».

Война

против политики эстетики представляет особый интерес для Рансьера. Позитивистские догматические адепты

«политической науки» и «аналитические философы» упрекают критических

мыслителей, больше озабоченных нередуцируемыми качествами человеческого

положения как сущностью слишком абстрактной или эзотерической. Это привело к

заметной маргинализации, вторичности и случаям прямой дискриминации тех, кто

придерживается позиции, что энергия творчества, воображения и любви к своим

согражданам является эмансипаторной воспитательной силой. Вспомним Ханну

Арендт, одного из ключевых мыслителей взаимодействия эстетики и политики: в

большинстве случаев политическое насилие не производится безумными монстрами.

То, что некоторых людей следует предать смерти

во имя высшего блага (либо в целях самозащиты или, по более общему мнению,

предусмотрительно и заранее «принять меры обеспечения нашей будущей

безопасности»). Одна эта настоятельная проблема требует не просто жесткой

дискуссии об этическом субъекте насилия. Она требует совершенно новой концепции политического.

Именно

на эту задачу нацелен обширный пласт работ Жака Рансьера. Многое из

представленного в Фигурах, за исключением примеров, окажется уже знакомым для

тех, кто следит за его мыслью. Центральный посыл этой книги – всякий образ включает в свою рамку частные

резонансы и ряд политических отпечатков, которые возможно деконструировать и

открыть для последующей интерпретации – становится руководством от

Рансьера. Соответствующим оказывается и

задействованный методологический стиль, поскольку автор продолжает демонстрировать

острую проницательность в обнаружении и

анализе политических смыслов искусства, чтобы сделать зримой репрезентативную

схематику. Следуя этой логике, Рансьер отправляет своих читателей в

захватывающее и тревожащее путешествие

через «четыре чувства истории», «три поэтики современности» и «три формы

раскрашивания истории», чтобы сформировать отчетливые, хотя и ограниченные

числом, условия для критики.

Важным

в этой книге, несомненно, является отчетливый жест, напрямую соединяющий

эстетику с насилием. Как Рансьер раскрывает в, возможно, наиболее убедительной

главе «Перед лицом исчезновения»:

Немецким

словом для предельной формы такого

стремления, как мы знаем, является Vernichtung, означающее редукцию к ничто,

уничтожение, но также и уничтожение этого уничтожения, исчезновение его следов,

исчезновение самого имени. Особенным в уничтожении нацистами евреев в Европе

было безжалостное планирование как истребления так и его невидимости. Это вызов

со стороны ничто, который история и искусство должны принять совместно:

разоблачить процесс, которым производилось исчезновение вплоть до исчезновения

самого процесса.

Рансьер

связывает этот вызов для искусства и

истребление евреев как раз для того, чтобы соединить болезненный вопрос

репрезентации с предельным насилием (смыкание, к которому он обращается в

разных местах, особенно в книге «Будущее

Образа» - глава «Являются ли некоторые

вещи нерепрезентируемыми?»). Как он отмечает в Фигурах:

иногда делался

слишком простой вывод, что истребление «нерепрезентируемо» или «неотображаемо» - точка зрения, в которой удобно соединяются разнородные

доводы: - совместная неспособность подлинных документов и вымышленных имитаций

отразить пережитый ужас; - этическая непристойность репрезентации этого ужаса; -

модернистское достоинство искусства, которое выше репрезентации и презрение к

искусству как проекту после Аушвица.

Возражая

на проблему репрезентации краха гуманности, Рансьер возрождает то, что для

многих теоретиков культуры является слишком знакомым (или даже очевидным)

поворотом дискуссии:

Итак, нам

следует пересмотреть знаменитую фразу Адорно, согласно которой искусство

невозможно после Аушвица. Разворот к противоположности: после Аушвица, чтобы

показать Аушвиц, только искусство и возможно, поскольку искусство всегда

предполагает присутствие отсутствия; поскольку делом искусства как раз является

разоблачение невидимого посредством управляемой мощи слов и образов,

соединяемых и разделяемых; поскольку лишь искусство делает человеческое

воспринимаемым, ощутимым.

Следует

серьезно отнестись к пересмотру сентенции Адорно Рансьером. Он нацелен на

переосмысление политической функции искусства и, действуя таким образом, запускает

процесс, который позволит нам заново представить более художественно-нагруженную

концепцию политического, которая не

просто связана с угрозами и абстрактной задачей человеческого выживания.

Насилие

должно быть невыносимым. Это ключевой момент. И, т.о., поскольку задачей

политического дискурса является обращение к невыносимому в такой форме, чтобы

стало возможным противостоять несправедливости и порабощению в мире,

политическая функция искусства, пишет Рансьер в Фигурах, состоит в том,

чтобы быть

верным общей задаче, которую искусство – фигуративное или иное – возложило на

себя, поскольку перестало подчиняться нормам репрезентации: показывать то, что

не может быть видимо, что лежит под тем, что доступно взору, и то, что будучи невидимо,

просто гарантирует существование видимого.

Столкновение

с невыносимым позволяет взглянуть на то, что можно назвать действительно

«исключительным искусством», когда насилие почтительно рассматривается на фоне

ужасающей нормализации массового производства. Это также выдвигает на передний

план микро-субъективные моменты: мы соотносим трагическую реальность насилия с

нашим собственным жизненным опытом. Это требует от нас установить формы

пойэтической интервенции которая прямо говорит о проблеме человеческой

бросовости таким способом, что происходит разрыв эстетических режимов опосредованного страдания.

Через этот разрыв можно сделать видимым то, что остается скрытым при обычном

взгляде, тем самым открывая пространство для рефлексии и ре-артикуляции

фундаментальных категорий политического. Один из примеров - важная работа

Джудит Батлер о разграничении войны и насилия и как это может опосредоваться

работой страдания и скорби.

Каким

образом политика эстетики может помочь совладать со спектаклем насилия,

которому мы свидетели? Рансьер бы полагал, что поскольку мы пытаемся освободить

прошлое, то эта работа повлечет более критическое осмысление нашего

исторического настоящего. Тем не менее, он, к сожалению, не связывает свои

исторические фигуры с более современными модальностями насилия, такими как

Голливуд, сети телевидения и видеоигры,

которые действуют в режиме повседневности.

Также

возможны вопросы о том, допускает ли Рансьер более широкую и радикальную

полемику об искусстве политического. Его эстетика безусловно остается уязвимой

для упреков в концептуальной узости или что она по прежнему обусловлена неким

неопределенным разграничением между особыми сферами эстетики и политики вместо

того чтобы видеть эстетику как нечто целостное с концепцией политического,

которое изначально должно рассматриваться как процесс творческий и связанный с

работой воображения – т.е. как искусство жизни, нагруженное задачей творения

лучшего будущего и грядущего человека.

Что

произойдет, если мы овладеем пониманием искусства в смысле его потенциальной

способности пред-формирования эстетики и способов её распространения? И что если

с этого момента произойдет возвращение к искусству власти, власти воображения и

креативности, искусству, которое теперь обнаруживает свой смысл не просто в

отношении к воспринятому? Поскольку наш

мир, похоже, непрерывно движется от одной катастрофы к другой не имея надежного

управления, авторы подобные Рансьеру, несмотря на возможные оговорки,

подталкивают нас к иному пониманию политики. Как будет выглядеть будущее

изучение политики, если учебные разделы «Американские президенты» или «Теории

государственного управления» и «Либеральная демократия» заменить на «Искусство

политики», «Сила воображения» и «поэтика сопротивления»? Возможно тогда мы окажемся

способны всерьез отнестись к величественной сентенции Мишеля Фуко:

Из мысли о

том, что самость нам не дана, я полагаю, есть два практических следствия: мы

должны производить самих себя как произведение искусства […]. Нам не следует

относить творческую активность кого-либо к роду отношения, которым он связан с

самим собой, а напротив – должны полагать способ отношения к себе творческой

деятельностью.

Скажите, это просто личные записи, или материалы к каким то встречам/занятиям?

ОтветитьУдалитьэто материал по статье Брэда Эванса (ссылка в самом начале)

ОтветитьУдалитьНедопонимание. Я про сам блог интересовался, может это у вас материалы к каким то семинарам или что то вроде...

ОтветитьУдалитьсчитайте что личные записи но не без претензии на некоторую пропедевтику

Удалить