Рассуждения в связи с книгой

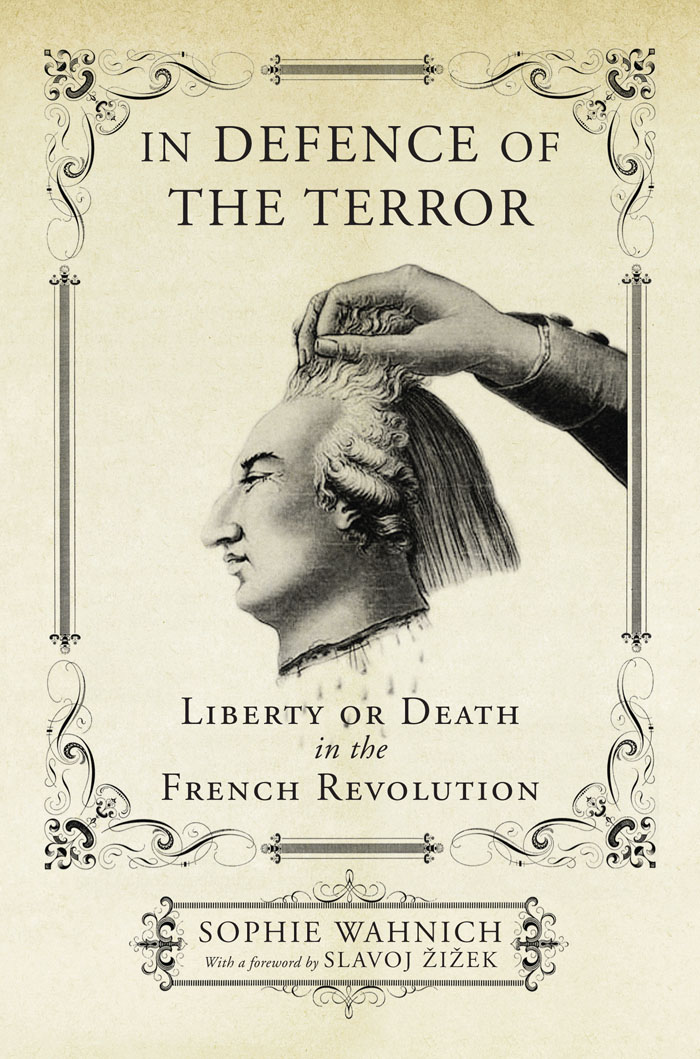

Рассуждения в связи с книгой Софи Ванич В защиту Террора: Свобода или Смерть

во Французской Революции, 2012.

(из блога Craig Hickman)

Рене Жирар:

Миметическая

гипотеза: поскольку люди имитируют друг друга в большей степени чем животные,

они должны были найти средства справиться с «вирусом» похожести, который мог

привести к полному и простому исчезновению данного сообщества. Т.е. механизм,

который вновь и вновь вносит различие в ситуацию, в то время как все стремятся

быть похожими друг на друга – жертвоприношение. Гуманизм следует из жертвоприношения; именно поэтому мы – дети религии.

Брассьер напоминает нам, что для Адорно и Хоркхаймера и «мимесис и разнесение по категориям внутренне связаны со страхом: узы террора соединяют: - страх цивилизации перед регрессией, движением вспять, - страх индивида перед социальным порицанием, - страх концептуального неразличения, и - страх жертвы перед своим пожирателем» (из Nihil Unbound).

Жан Делюмо в своем труде Грех и Страх – Формирование чувства вины в

цивилизации Запада (XIII-XVIII века) описывает

новую «осадную ментальность», которая охватила граждан Европы в эпоху

средневековья и в 14 веке дополнилась подавляющим чувством вины, беспрецедентным

поворотом к самоанализу и развитием нового морального сознания. С развитием

Гуманизма пришло то, что он именует «болезненной нерешительностью»:

Это

было как если бы агрессивность, направленная против врагов христианства, не

была полностью исчерпана в непрестанных религиозных войнах, несмотря на

постоянно возобновляемые битвы и бесконечное разнообразие противников. Мировое

беспокойство, раздробившись на «промаркированные» страхи, открыло нового врага

в каждом из обитателей осажденного города и новый страх – страх перед самим

собой.

Если посчитать от «зари

гуманизма», миллионы невинных жертв были убиты и принесены в жертву богам как

бы следуя этой глубинной тенденции: козел отпущения виновен в нарушении

порядка, и единственный способ этот порядок восстановить и поддержать

непрерывность жизни для социальной группы или общественных институтов –

совершить кровавое жертвоприношение одного во благо многих (Жирар).

Согласно «Журналу

аффективных нарушений» «нейроэволюционный принцип времени развития» (Neuroevolutionary Time-depth Principle) врожденных

страхов, основывающийся на многочисленных данных, предполагает, что высокие

уровни нарушений вследствие пост-травматического стресса (PTSD) после участия в боевых действиях могут иметь причиной

то, что такая реакция на стресс, вызванный страхом, проявилась как реакция на

межгрупповые (мужчина-мужчину) и внутри-групповые убийства в уплотняющихся

популяциях неолитического периода. Понятно, есть значительная «натяжка» в

уравнивании мифов жертвоприношения и современной нейроэволюционной теории, но

это во всяком случае показывает, что на уровне мозга конфликтные отношения типа

мужчина-к-мужчине способны воспроизводить

подобное поведение начиная с неолита.

Однажды Жозеф де Местр

заметил «Война имеет божественный характер». Такого рода реакционные

утверждения всегда переводили насилие на язык теологии чтобы оправдать его во

имя божества, перекладывая таким образом свою ответственность. Но Ванич

исследует террор не с помощью дискурсивного фильтра теологии, а на языке

эмоции:

«Я

выдвигаю такую гипотезу формирования эмоциональной экономии, которая начинается

со священного и мести. В этом контексте революционеры должны одновременно: понимать риски насилия и общественной

дезорганизации в сочетании со стремительным круговоротом эмоций, и управлять ими посредством символической

активности, частью которой является дискурс – в особенности, дискурс права».

В эпоху Конвента Людовик XVI изображался как жертва обстоятельств, а не как упертый

деспот, как монарх который желал добра для народа, который никогда не стремился

к кровопролитию. Однако, Сен-Жюст был первым среди многих, занеся топор со

словами:

Людовик

запятнал честь; кому он теперь покажется невиновным?... Кто-то скажет что

Революция завершена, что теперь следует бояться не тирана... но граждан,

тирания словно тростник который сгибается на ветру а затем поднимается вновь.

Что вы называете Революцией? Падение трона, несколько ударов в ответ на несколько

оскорблений? Этический порядок подобен физическому; оскорбления моментально

исчезают, как роса высыхает поутру, и так же как она выпадает ночью вновь,

таким образом опять возвращаются оскорбления. Революция начинается когда тирану приходит конец.

Логика жертвоприношения

звучит громко и отчетливо в словах Максимилиана Робеспьера, который подтвердил

заявление Сен-Жюста со своей собственной формулировкой: «С сожалением я объявляю

неминуемую истину: Людовик должен умереть, чтобы страна могла жить». Эта идея,

что фундамент новой революционной Франции следует омыть кровью, вновь и вновь возвращается

на сцену в новейшей истории в виде повторяющегося представления очистительного

ритуала кошмарной драмы. И чем настойчивей стараются отыскать рациональное

объяснение для иррационального поведения, тем скорее скатываются к безосновательным

объяснениям. При чтении биографий Марата, Дантона, Робеспьера и других, а также

истории якобинцев и их врагов создается впечатление, что … это было словно

движение качелей между двумя эпохами – неспособность вернуться к старому миру,

но и неспособность принять новую истину. Захваченные этими противоречивыми

устремлениями они пытались справиться, включая древнейшие кровавые ритуалы и

знаки первобытого человека, возвращаясь к прежним формам жизни, попадая в сети

нейроэволюционного паттерна. Свести это к биологии не значит объяснить, это

только навешивает другие ярлыки, за которыми скрываются действительные процессы

принятия решения, когда-то запустившие эту машинерию в первый раз.

Когда мы сегодня

обращаемся к наиболее критическим взглядам на Французскую Революцию даже в обычной

литературе, нам открывается то, что англичане называют «царствованием Террора»,

а большинство французов – просто «Террором», и это что-то отвратительное, располагающее к брани. Однако

Софи Ванич ставит вопрос: «Основывается ли это отвращение и осуждение на

сколько-нибудь осмысленной и критической позиции?» И отвечает: «Нет». Как она

утверждает, в наше время «Террор» это лишь заезженный беспримесный образ

исторического зла, неспособности мирного разрешения политических конфликтов –

т.е. обойтись без применения телесного насилия, без смертных приговоров. Быть

счастливым наследником Французской Революции означает быть замешанным в

историческом преступлении. Затем она помещает свой объект исследования в сравнительный

ряд Западных демократий и их производных дискурсов:

Это

новое омерзение от Французской

революции неотделимо от «параллельного» конструирования с привлечением истории

политических катастроф двадцатого века и от вытекающей идеализации современных

демократических моделей политики.

После пространного обзора

работы Агамбена Homo Sacer, в

которой концепция био-власти соединяется с биополитикой, Ванич указывает на

наличие общности между нашими концепциями суверенитета и их сближение во время

«властвования террора» с народом. С этим событием или состоянием исключения в терминологии

Агамбена, демократия становится тоталитарной и суверенной, воплотившись в

группе, народе, посредством изгнания определенных людей: исключенных.

Конечная

точка этой длинной цепи аргументов – в том, что вопрос о Французской Революции

указывает на глубинную общность между демократическими и тоталитарными

режимами, политическое основание, на котором уже исчезает различие между жизнью

животного и политической жизнью. Но состоятельно ли это утверждение? Является

ли Французская Революция и Террор в особенности примером и случаем этого

минимального не-различения? И если да, то как? Наконец – и этот вопрос главный

– были ли направлены усилия революционеров на то, чтобы позволить этой зоне

не-различения безгранично расширяться, приобретая форму, например, того что

историки именуют безмерным подозрением, или напротив – усилия направлялись на

поддержание соответствующего «пограничного пространства» в политической

организации?

Она старается обратить

внимание на то, что массированная критика этого события под названием «Террор» заставляет

сделать вывод, что демократия ведет к «политической импотенции». Она говорит

нам, что большая часть современной критики воздерживается от того чтобы видеть

какую либо религиозную или антропологическую подоплеку в жестокости этого события,

изображая вместо этого просто глубоко укоренившуюся ненависть к Старому Режиму:

Различные

религиозные ритуалы увековечивают основополагающие моменты и символически

управляют рисками насилия, связанными с той точкой, в которой соединяются

разрушение и созидание социальных уз, т.е. рисками, которые в действительности

могут привести к гибели общества. Это те же самые риски, которые делают

возможным понимать и анализировать Террор как основание.

Славой Жижек в своём

прочтении работы Jean-Pierre Dupuy

Метка

священного связывает особую

зависимость между жертвоприношением и священным, как своего рода сокрытие

внутри собственного мифического нарратива изначальной тайны так называемых

человеческих или социальных наук, начало,

которое у Лакана возникает как «большой Другой», Гегель называл это «экстернализацией»

(Entäusserung), Маркс

- «отчуждением», а Фридрих фон Хайек - «само-трансцендированием»: как из

взаимодействия индивидов, может появиться «реальный порядок», который

невозможно свести к этому взаимодействию, но который осуществляется индивидами,

включенными в это базовое действие, придающее их жизни определенность?

Жижек: «Священное

жертвоприношение богам - тот же самый акт убийства – а священным его делает тот

факт, что оно ограничивает или содержит насилие, в т.ч. убийство, как в обычной

жизни». Суть в том, что в революционном событии «Террора» действия якобинцев

были поэтапным насилием, установленным для действительного сдерживания

революционных сил, которые начали разочаровываться в новом формирующемся

порядке.

Жижек: «Насилие грозит

взорваться не тогда, когда высок элемент случайности в социальном пространстве,

а когда пытаются эту случайность элиминировать». Случайный фактор в «Терроре»

был остатками тех элементов Старого Режима, которые находились в этом

пространстве между старым порядком и новым, и с учетом ресентимента бедных и исключенных

нужно было сделать ставку на некую форму разрядки - выпускной клапан всего того

ресентимента и ненависти, копившихся долгие годы. Вот как Жижек комментирует

Дюпуи: « Дюпуи приходит к выводу, что было большой ошибкой думать, будто

общество, которое праведно и которое воспринимает себя как справедливое, будет

тем самым свободно от всякого ресентимента – но напротив, как раз в таком

обществе те, кто находится в угнетенном положении, найдут единственную отдушину

своего попранного достоинства – в яростной вспышке ресентимента».

В 2009 Славой Жижек и Simon Schama,

оспаривая наследие Робеспьера, участвуют в документальной ленте Terror! Robespierre and the French Revolution , где Schama ведет

речь из умеренно-либеральной перспективы, осуждая Робеспьера как тирана,

революционный террор которого напрямую предшествовал ГУЛАГу и концлагерям 20го

века, тогда как Жижек, напротив, изображает Робеспьера как радикальное воплощение

просвещенческой доблести. ТВ-драма на основании подлинных источников прослеживает политику «жизни и смерти» Комитета

второго года новой Республики. Сражение между либеральным осуждением и

коммунистическим оправданием очень показательно в контексте того рассуждения, которое

проводит Ванич:

Революционный

Террор, на который нападают за его революционное правосудие, его закон о

подозреваемых и его гильотину, был процессом органично связанным с режимом

народного суверенитета, целью которого было подавить тиранию или умереть за

свободу. Террор был волей тех, кто, захватив суверенную власть посредством

восстания, не позволил её разрушить контрреволюционным врагам. Террор имел

место в ситуации неопределенности жесткого сопротивления, проплаченного людьми,

которые перепробовали все средства, чтобы

страх перед контрреволюционным врагом перенаправить на развязанный

против этого врага террор. Этот враг, со своей стороны, шел на всё, чтобы прекратить

Революцию. Потому величайшей опасностью было ослабление революционного желания

– разочарование, разложение фундирующего желания. Именно эта опасность не

давала покоя самым активным участникам революционного процесса.

Комментариев нет:

Отправить комментарий